商とはどういう意味でしょうか?

「商」という漢字には様々な意味があるのを知っていますか?

語源は紀元前にはじまり、数字の世界でも使われるほど幅広く、重く、そして深い言葉です。

では、この「商」にはどのような意味があるのでしょうか?

本記事では、数学における「商」と、漢字の「商」の多様な意味について、詳しく解説します。

数学の世界における「商」

数学の世界における「商」とは、算数のわり算の答えのことです。

ここでは数字の「商」の意味と、関連する用語を例題を用いて解説します。

数学の「商」とは?

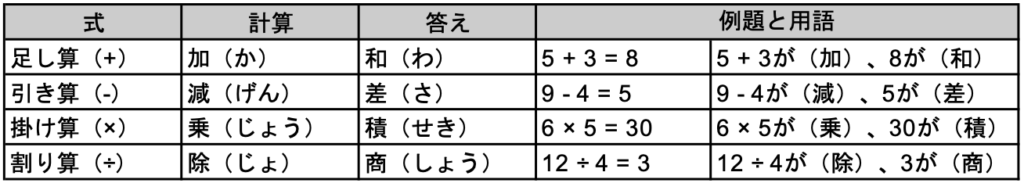

数学には、【たし算・ひき算・かけ算・わり算】があり、これらを求める計算のことを「加減乗除(かげんじょうじょ)」と言います。

そして、それぞれの答えを「和差積商(わさせきしょう)」と言い、「商」はこの中のひとつ【わり算の答え】に値します。

つまり、これらをまとめると、「和差積商」は計算の結果の名前で、「加減乗除」は計算の方法を指します。

わり算の「商」に関する用語

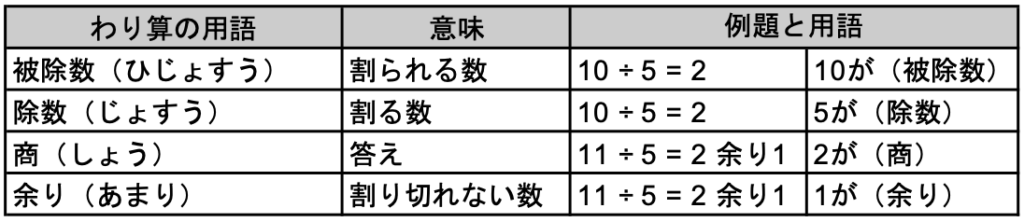

すでに述べた「加減乗除」と「和差積商」のほかに、わり算に関連する用語があります。

加減乗除の『除』は、わり算の計算のことを指しますが、割られる数を「除数」、割る数を「被除数」と言います。

また、和差積商の『商』はわり算の答えを指しますが、答えが割り切れない場合、その割り切れない数字を「余り」とも言います。

例えば、「〇〇の商と余りを求めましょう」という問題なら、商と余りがあることを示しています。

一方、「計算しましょう」とだけ書いてある場合、割り切れるものもあれば、余りが出る問題もあります。

問題のレベルが上がるにつれて、ひっかけ問題も増えてくるので、出題内容をよくみて計算するようにしましょう。

わり算とかけ算の関係

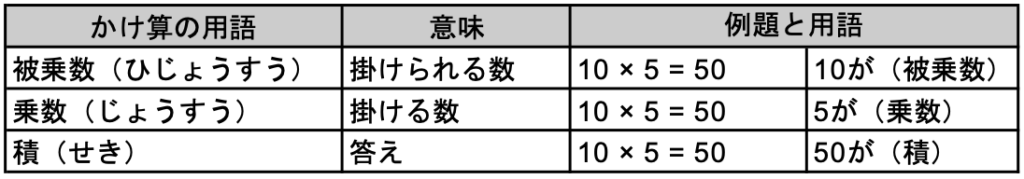

わり算とかけ算、実はこの2つは「逆の関係」にあります。

割り算の「除数」や「被除数」と同様、掛け算にも関係する用語があり、それぞれの関係はわり算と似ています。

かけ算においては、かけられる数を「被乗数」、かける数を「乗数」、そしてその答えを「積」と言います。

逆の関係を示す例を挙げると、

・かけ算:「3 × 4 = 12」

・わり算:「12 ÷ 4 = 3」または「12 ÷ 3 = 4」

このように、掛け算の積に対して乗数または被乗数で割ると、「商(答え)」を出すことができます。

もしも答えに自信がない場合は、以上のように「かけ算」に置き換えてみることで、その場で答え合わせができますよ!

わり算の練習問題

では実際にわり算の練習をしてみましょう。

できたら最後に答え合わせをしてみてくださいね。

【例題】

Q.1 次の計算の商をもとめましょう。

①63 ÷ 9 =

②44 ÷ 4 =

③1 ÷ 1 =

Q.2 それぞれ答えてみましょう。

④10を5で割った時の商( )

⑤21を4で割った時の商と余り( )

⑥100を3で割った時の商と余り( )

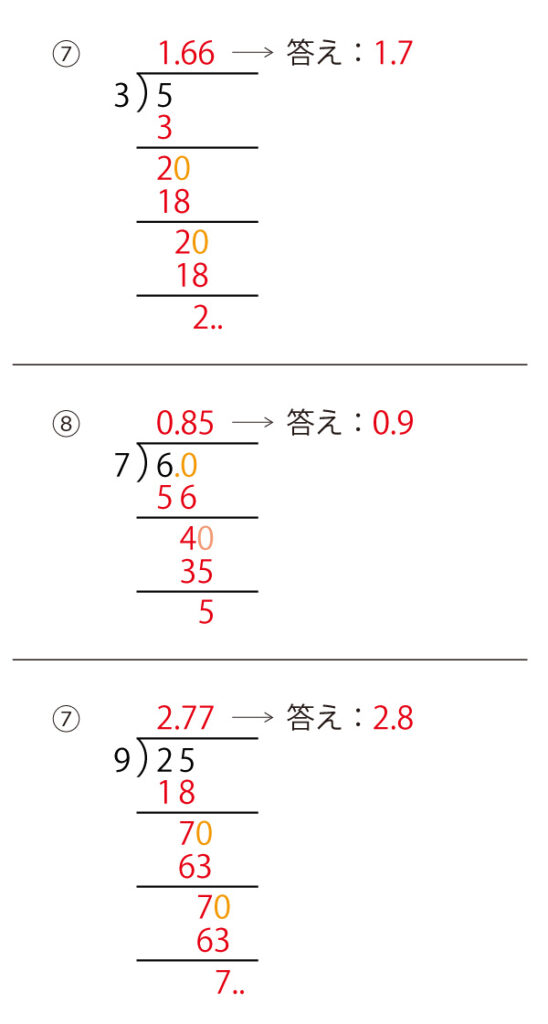

Q.3 商は四捨五入して10分の1の位までのがい数を求めましょう

⑦5 ÷ 3 =( )

⑧6 ÷ 7 =( )

⑨25 ÷ 9 = ( )

もしも「がい数」が分からない場合は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

-

-

10分の1の位までの概数とは?概数の意味と計算方法を解説

問題:四捨五入で、10分の1の位までの概数で表しましょう。 10分の1にするとどうなるのですか? 小学4年生になると、算数の勉強で「概数(がいすう)」とその計算方法を学びます。 ですが、小学生の中には ...

続きを見る

漢字の「商」の多様な意味

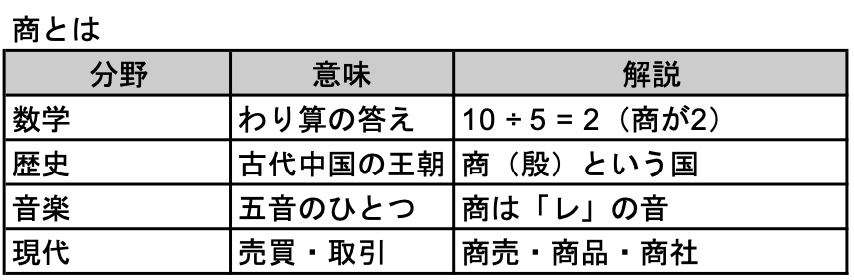

商という言葉にはとても深い意味があり、歴史にも関わる言葉です。

ここでは、漢字の「商」の多様な意味を解説します。

古代中国の王朝「商(殷)」

「商い3年」ということわざは、(商売で利益を出すには3年かかる、それまでは辛抱しなさい)という意味で、この語源は中国の古来王朝「商」に由来していると言われています。

商とは、中国の殷(いん)という国のことで、紀元前11世紀に殷は周(しゅう)に滅ぼされました。

その後、残された商(殷)の人たちは生きていくために、生業として工芸品などを売っていたことから、「あれは商の人間だ」と噂され、そこから「商人」という言葉が生まれたとされています。

商の歴史的な背景

- 紀元前16世紀頃から紀元前1046年まで続いた王朝

- 青銅器の文化が発達していた

- 甲骨文字(こうこつもじ)と呼ばれる最古の漢字が使われていた

当時はとてつもなく辛い思いをしたはず。

でも、こうして歴史に名を残したことを商の人たちが知ったら、、、とても感動的ですよね!

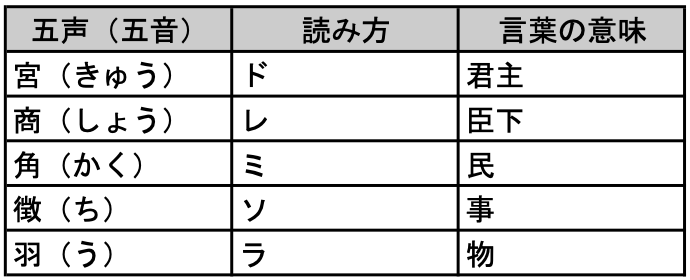

音楽の「商」

また「商」は、中国や日本などの音律「五声(五音)」の中の、ひとつの「音の名前」でもあります。

五声は、【宮(きゅう)、商(しょう)、 角(かく)、 徴(ち)、 羽(う)】とあり、商は「レ」に該当します。

五音は「ド・レ・ミ・ソ・ラ」の5つで編成されており、後に、変宮(へんきゅう:シ)と変徴(へんち:ファ)が加わり、七声(七音)となりました。

現代における「商」

現代の「商」という漢字は、モノやサービスの売り買いにおける「商売」「ビジネス」によく使われています。

現代の商に関する用語

- 商売(しょうばい):物を売ったり買ったりしてお金や対価を得ること

- 商人(しょうにん):お店を開いたり、物を売ったりする人

- 商品(しょうひん):売り物やサービスのこと

- 商業(しょうぎょう):商売をする仕事やビジネスのこと

- 会社名に使われる「商事(しょうじ)」:貿易や商取引をする会社に多い名前(例:「〇〇商事」)

例えば、

「父は商売を営んでいる」

「スーパーに商品が並んでいる」

と使われるように、商という時には「お金のやりとり」であったり、「取引する」という意味が含まれています。

つまり先に述べた、中国古代王朝の「商」が今も引き継がれていることを示しています。

まとめ

以上の通り、「商」には数学において使われる側面と、漢字として多様な意味を持つことがわかりました。

商という漢字は、算数の割り算に限らず、歴史や音楽、現代においても色々なところで使われています。

以下は「商」のまとめです。

今回の商のように、言葉の由来を調べたり歴史をたどることで、より深い学びにつながります。

気になるワードがあったら、ぜひ調べてみてくださいね!